フリーコンサルとして独立を考えた時、PMO案件を収入の軸にしようとしている人は多くいらっしゃると思います。

PMO案件は増加し続けているため、経験や実力がついてくれば、案件に困る状況にはなりません。

しかし豊富な知識量と経験、能力が求められるPMOは、誰にでも簡単に務まる仕事ではないことも事実。

せっかく独立したのに、経験がないためにエージェントから案件の紹介を断られるケースも少なくありません。

そこで本記事では、PMOのメリット・デメリットから働き方、必要な能力について解説していきます。

この記事を読めば、PMOについて基礎的な知識を身につけることができ、独立の準備にも役立つはずです。

フリーコンサル向けおすすめ案件紹介サービス4選

| サービス名 | 特徴 |

|

|

公開案件数8,000件以上!案件数が豊富だから継続的に案件獲得しやすい。 高単価かつリモートや稼働率が低いなど、豊富な案件を保有。多様な経歴のコンサルタントを積極採用 |

|

|

平均単価193万円!DX・デジタル案件に特化。 コンサルファーム・大手SIer・大手ソフトウェア会社出身者におすすめ |

フリーコンサルタント.jp フリーコンサルタント.jp |

日本最大級の登録者数。880社以上の取引企業実績 登録した方にのみ紹介可能な非公開案件が多数。 |

|

200万円以上の高単価案件を多数保有。 強みが伝わるレジュメの書き方や面談方法などのフォローが手厚い。 |

PMOの仕事内容について

PMOとは、「Project Management Office」の頭文字をとった言葉で、文字通りプロジェクトを管理する組織体のことです。

プロジェクトの円滑な推進・成功をサポートするために、チームや部署の進捗状況を横断的に管理していきます。管理業務の中には、チームや部署で発生した課題の解決や、成果物の品質管理なども入っています。

プロジェクトに関するコストが超過していたり、成果物の品質が低下していた場合には、解決策を考え、マネジメント層に提案することも業務の一部です。

業務範囲が広いため、大規模なプロジェクトにおいては、複数人のPMOがチームを組んで組織的に動きます。プロジェクトの階層によって、PMOは3種類に分けられます。

それぞれ詳しく解説していきます。

ポートフォリオマネジメント

ポートフォリオマネジメントとは、「戦略的目標を達成するために組織されているプログラムやプロジェクト、もしくは関連業務の集合」のことです。

PMOにおけるポートフォリオマネジメントの役割は、戦略的な観点から、社内のリソースに対して資源配分の意思決定を行い、プロジェクトを成功に導くこととなっています。

全社でのプロジェクト目標達成までの進捗度を評価したり、成果をあげるために戦略を決定したりする立場にもあります。

プログラムマネジメント

プログラムマネジメントとは、「ビジネス目標を達成するために、プロジェクトを一元管理すること」です。

プログラムの定義は、よりよい成果を得るために、複数のプロジェクトに関わる技術や人材、納期、コストなどのリソースを、調和の取れた方法で相互マネジメントコントロールしていくこととなっています。

複数のプロジェクトをまとめていくことで、各プロジェクトに影響する課題の解決や組織の方向性を統一させる役割を持っています。

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメントとは、プロジェクト目標の達成のため、スケジュール管理や課題管理、リスク管理、品質管理、構成管理といったサポート業務を行うことです。

このような管理業務は、プロジェクトに対する要求事項や関係者が抱く期待を達成するために行われています。

対象は個々のプロジェクトとなっており、管理業務に加えて、書類作成などの細かな業務にも対応していることが特徴です。

PMOの案件は増加している

PMO案件が増加している背景には、企業のDX化(デジタルトランスフォーメンション)が進んでいる状況があります。

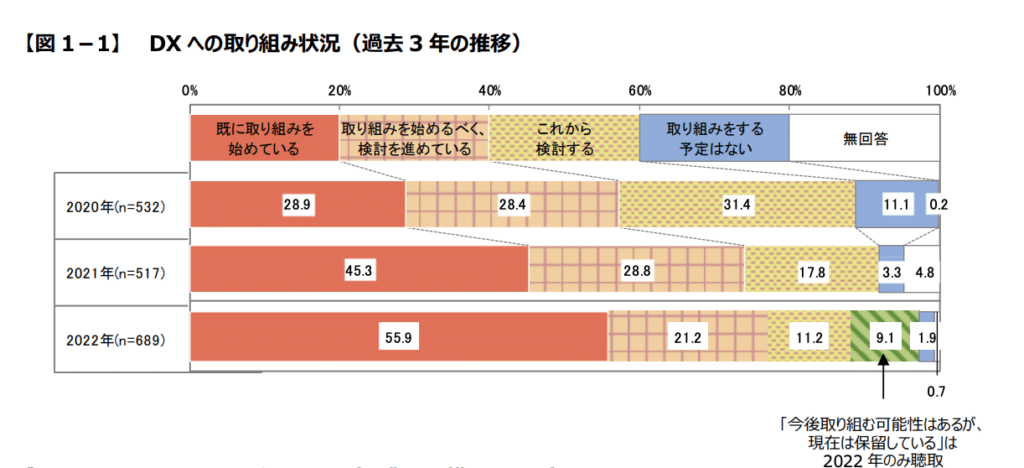

一般社団法人日本能率協会の調査によると、2020年には28.9%しかDX化に取り組んでいなかったのに、2022年には55.9%の企業が取り組みを始めました。

引用先:日本能率協会

取り組みを始めようとしている企業も多く、数年以内には約8割近い企業がDX推進に取り組んでいる状況となるでしょう。

DX推進が進んでいる状況で、真っ先に人材不足が挙げられる職業はITエンジニアです。しかし技術力だけでは、大規模なプロジェクトを円滑に進めていくのは困難なことも事実。

そこでプロジェクト全体を束ねるPMをサポートする役割として、PMOに注目が集まってきたのです。

DX推進事業は大規模プロジェクトとなるケースが多いため、プロジェクト人材や部門の数も膨大になり、それに伴い管理業務も増えてきます。

そのためプロジェクトの規模によっては、数十人のPMOを組織する場合もあります。

しかし数十人のPMOを配置するのは、いくら大企業でも難しいのが現状です。そこでPMO求人はもちろんのこと、フリーランスPMOの案件も増加している状況なのです。

フリーランスPMOの案件単価相場

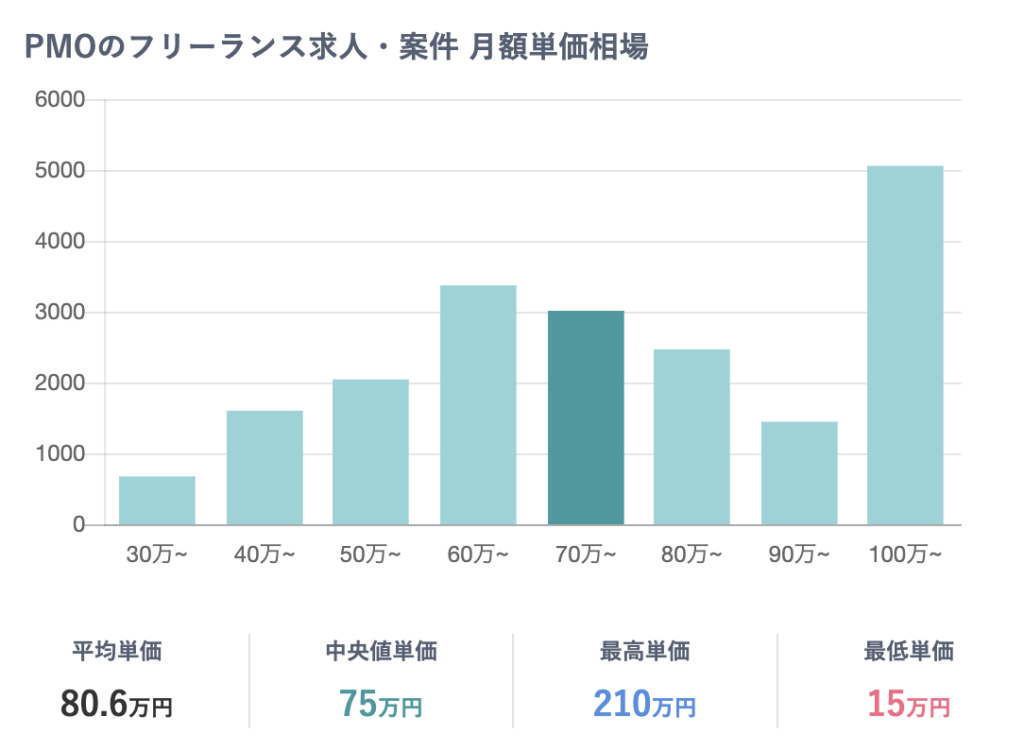

ではPMOフリーランスの案件単価は、どのくらいなのでしょうか?

フリーランス向けの案件紹介サービス「フリーランススタート」の調査によると、案件月額単価相場は80.6万円でした。

出典:フリーランススタート

単純に年間で考えると年収は約960万円。日本の平均年収が458万円(出典:国税庁-民間給与実態統計調査)なので、PMOはかなり高収入を得やすい職業と言えるでしょう。

ちなみに最高単価は1300万円、最低単価は20万円となっており、案件の内容や難易度、稼働率によって金額は大きく異なってくるようです。

実力があって、大量に仕事がこなせるようになれば、年収1000万円以上狙うのも難しくはありません。

フリーランスのコンサルにとって月200-300万円の案件は珍しいものではない。MBB出身者によるM&AやDD、PMO案件になるとさらに単価が上がってくる。企業にとってもファームに頼んで月何千万も払うより良いこともあり、しばらくこのトレンドは崩れないのだと思う

— ムカイ@元戦略コンサルフリーター (@mukaiconsul) February 17, 2023

フリーランスでPMOを担当するメリット

続いてフリーランスでPMOを担当するメリットを3つ紹介していきます。

高単価案件が多い

先ほども申し上げたように、フリーランスのPMOの月額単価は、80万円程度とかなり高額な傾向にあります。

会社員PMOの平均年収は600万円〜700万円程度となるため、フリーランスの案件の方が高額です。

すでにPMOとして経験やスキルがついているのであれば、あえて会社から独立することで、さらに稼げるようになるでしょう。

自分でプロジェクトを選択できる

フリーランスのPMOには、自分で好きな案件を選べるというメリットがあります。

会社員PMOの場合は、基本的に会社や上司の裁量によってアサインされるプロジェクトが変わってきます。

そのため自分でプロジェクトを選ぶのは難しい状況です。もちろん若いうちは、上司や先輩の後ろについて経験が積めるため、下積み期間としては問題ありません。

しかし経験やスキルがついてくると、自分にあった業界や高めたい分野が出てくる人もいます。

自分が目指したい方向やキャリアプランが明確になってきたら、フリーランスとして独立し、自らの意思でプロジェクトを選ぶのも一つの手でしょう。

プロジェクトに集中できる

企業に所属していると、PMO業務以外にも新人の教育や社内イベントなど、やらなければいけない仕事が出てきます。

しかしフリーランスのPMOになれば、プロジェクトにのみに集中できます。社内の人間関係に悩んでいる人であれば、上司や先輩との関係から解放されて、ストレスが溜まりにくくなる人もいるでしょう。

一方で、確定申告などの税金関係の事務作業は1人で行わなくてはなりません。ですが、エージェントなどを利用すれば、事務作業を代行してもらったり、税理士を紹介してもらうことが可能です。

やりようによって、いくらでも雑務の負担を減らし、プロジェクトに集中できることがフリーランスのメリットと言えます。

フリーランスでPMOを担当するデメリット

フリーランスはメリットがある一方、デメリットも出てきます。自由度が高いゆえに発生する問題でもあるため、事前に把握しておきましょう。

チームとしてサービスを提供できない

通常コンサルティングファームが受けるPMOプロジェクトは、一定の経験を持ったマネージャーの指揮のもと、業務に取り組むこととなります。

同じ会社のメンバーでPMOを構成するため、遅れやアクシデントが発生した場合も、チームワークで挽回しやすい状況です。

しかしフリーランスになると、プロジェクトを完結させる意味では利害は一致しますが、同じ会社の人間ではないため、無理をお願いしにくい場合があります。

逆にPMOメンバーが全てフリーランスで構成されている状況では、気が楽になるので業務も進めやすくなるでしょう。

そのため案件を選ぶ際は、PMOメンバーがどのような構成になっているのか確かめることをおすすめします。

案件の難易度が高い

PMOには高単価案件が多い傾向にありますが、その分難易度は高く、求められる業務量も多いため、人によっては苦労するかもしれません。

さらに難易度の高い案件は、プロジェクトがうまくいかない場合、その責任がPMOにかかってくる傾向にあります。

プロジェクトがうまく行っている時には、プロジェクトチームの結束力は高くなり、心地よい雰囲気で終了を迎えられます。

しかし逆にうまくいかなければ、PMOとしての能力に非難が集まったり、批判の対象になったりする厳しい状況もゼロではありません。

そのため高単価な案件に飛びつくのではなく、自分にとって目標達成できる案件かどうか、しっかりと判断することが重要になります。

リスクが高そうな案件は、最初から避けるなど事前のフィルタリングも必要です。

フリーランスのPMOが向いている人

フリーランスのPMOが向いている人は以下の通りです。

それぞれ詳しく解説していきます。

自己管理能力がある人

フリーランスのPMOが向いている人には、自己管理能力があることが挙げられます。

例えば、自分のスケジュールをしっかり立て、締め切りを守ることができる人は、複数のプロジェクトに対応し、自分の時間を効率的に使いながら成果物を提供します。

またフリーランスのPMOは自分で動機づけを保ちながら作業を進めなければなりません。自分自身に対して高い基準を持ち、プロジェクトに対する責任感を持つことが大切です。

優れたコミュニケーションスキルがある人

フリーランスのPMOが向いている人として、優れたコミュニケーションスキルがあることも重要です。

複雑なデータや情報をわかりやすく説明し、関係者に適切な情報を伝えることができることや、他の人の意見やニーズを理解し、適切なタイミングで適切な情報を提供することが大切となります。

分析力と問題解決能力が高い人

フリーランスのPMOが向いている人の3つ目は、分析力と問題解決能力が高いことです。

プロジェクトの課題や障害を迅速に特定し、それを解決するための戦略的なアプローチを考えることで、複雑なデータから重要な洞察を引き出し、それをプロジェクトの改善や意思決定に役立てます。

プロジェクトマネジメントの現場では、時に複雑な問題が発生することがあります。フリーランスのPMOは、異なる観点から情報を分析し、問題を迅速かつ効果的に解決するための能力を持っていることが重要です。

フリーランスのPMOになるために必要なスキル・経験

続いて、フリーランスのPMOとして働くために必要なスキルや経験を紹介していきます。

コンサルティングファームでの実務経験

コンサルティングファームでの実務経験があると、フリーランスのPMOとして案件を獲得しやすくなります。

PMOの仕事はプロジェクトを推進するためにコンサルティングを行うことなので、大手ファームでの経験は実務にそのまま直結します。

大手ファーム出身の場合、クライアント企業からもPMOとして必要なスキルをしっかり持っていると判断されやすく、信頼性にもつながるのです。

コミュニケーション力

PMOはプロジェクトチーム全体の管理や調整を行う立場であるため、コミュニケーション力は必要不可欠です。

業務の際には、プロジェクトメンバーを集めて進捗状況を確認するためのミーティングなどもしょっちゅう行います。

さらにPMと経営層の間を取り持ったり、クライアントとの打ち合わせをしたりするため、折衝や取引の能力も必要となります。

進捗管理能力

PMOの仕事の中で、プロジェクトを目標達成に導くためには、進捗管理能力が重要です。

常に情報収集を行い、プロジェクトの進捗状況を正確に把握し、納期の遅れやコストの超過を防がなくてはなりません。

もし問題が発生してしまったら、障害状況を可視化し、整理することで、状況に応じた課題の洗い出しから解決策を出す必要があります。

進捗管理により問題を早期発見し、解決へと導いていく課題解決能力もPMOには求められます。

開発の知識経験

PMO自身が開発スキルや知識、実務経験を持っていれば、プロジェクトメンバーとのコミュニケーションも取りやすくなり、エンジニアとの相互理解も深まるでしょう。

エンジニアとコミュニケーションが取りやすい状況になれば、進捗管理も行いやすくなりますし、問題の早期発見も容易になります。

そのためPMOでは、開発に関する知識や経験があると高評価を受けやすくなるのです。

未経験からフリーのPMOになる方法はあるのか?

未経験者がフリーランスのPMOとして独立する場合、コンサルティングファーム出身者であれば、未経験でも案件が取れる可能性があります。

PMO案件は増加傾向にありますが、十分なスキルを持った経験者は不足している状況です。

そのためコンサル出身者は、企業から高いマネジメント能力とコミュニケーション能力を持っていると判断されやすく、案件獲得のチャンスを掴みやすいのです。

反対にPMOやコンサルの経験がない場合は、フリーランスとして案件を受注するのは、ほぼ不可能でしょう。

なぜならPMOフリーランス案件は、参画の必須条件として「実務経験3年以上」「未経験者NG」などの条件をつけている企業がほとんどだからです。

フリーランスPMOは、即戦力としてプロフェッショナルな働きが期待されるため、わざわざ未経験者を迎え入れるところはありません。

もし未経験からPMOとして独立を目指すのであれば、まずはポテンシャル採用を行っているコンサルティングファームもしくは、IT企業に転職しましょう。

そして実務経験を三年以上積んだ上で、案件紹介サービスに登録し、自分の実力でどのくらいの案件が取れるのか確認していくことをおすすめします。

フリーランスとしてPMO案件や求人を獲得する方法

フリーランスとしてPMO案件や求人を獲得する方法を以下よりご紹介します。

知人や友人の紹介を活用する

フリーランスとしてPMO案件や求人を獲得する方法の1つ目は、知人や友人からの紹介を活用することです。

過去の同僚や取引先など身近な人々からの紹介は、互いに信頼関係があるため仕事が円滑に進み、直接的な契約が多い傾向にあります。信頼を築き、継続的な案件獲得につなげることができます。

専門のエージェントを活用する

フリーランスとしてPMO案件や求人を獲得する2つ目の方法は、専門エージェントを活用することです。

専門のエージェントはその分野に精通しており、幅広いネットワークを持っています。エージェントの情報源や業界内のつながりを活用することで、PMOとしての求人情報を得ることができます。

またエージェントはクライアントとフリーランスとの間の適切なマッチングを行います。これにより、利用者のスキルとクライアントのニーズが最も適合する案件を見つけることが可能です。

最後にエージェントは交渉や契約プロセスにおいてもサポートを提供してくれます。適切な報酬や契約条件を確保し、スムーズな業務開始を可能にすることができます。

PMO案件の獲得なら案件紹介エージェントの利用がおすすめ

ここからは、フリーランスとして独立している方、あるいは独立しようと考えている方に向けて、評判の高い案件紹介エージェントを紹介します。

| エージェント名 | 特徴 |

|---|---|

| ハイパフォコンサル | 登録者26,000名以上を誇る業界でもトップクラスの案件紹介エージェント |

| デジタル人材バンク | 高単価のデジタル案件に特化しマッチングプラットフォーム |

| プロフェッショナルハブ | IT・PMO案件の扱いが多いエージェントサービス |

| フリーコンサルタント.jp | 国内最大級のフリーランスコンサル案件紹介サービス |

| コンサルキャリアナビ | フリーコンサル案件・副業コンサル案件を探すなら |

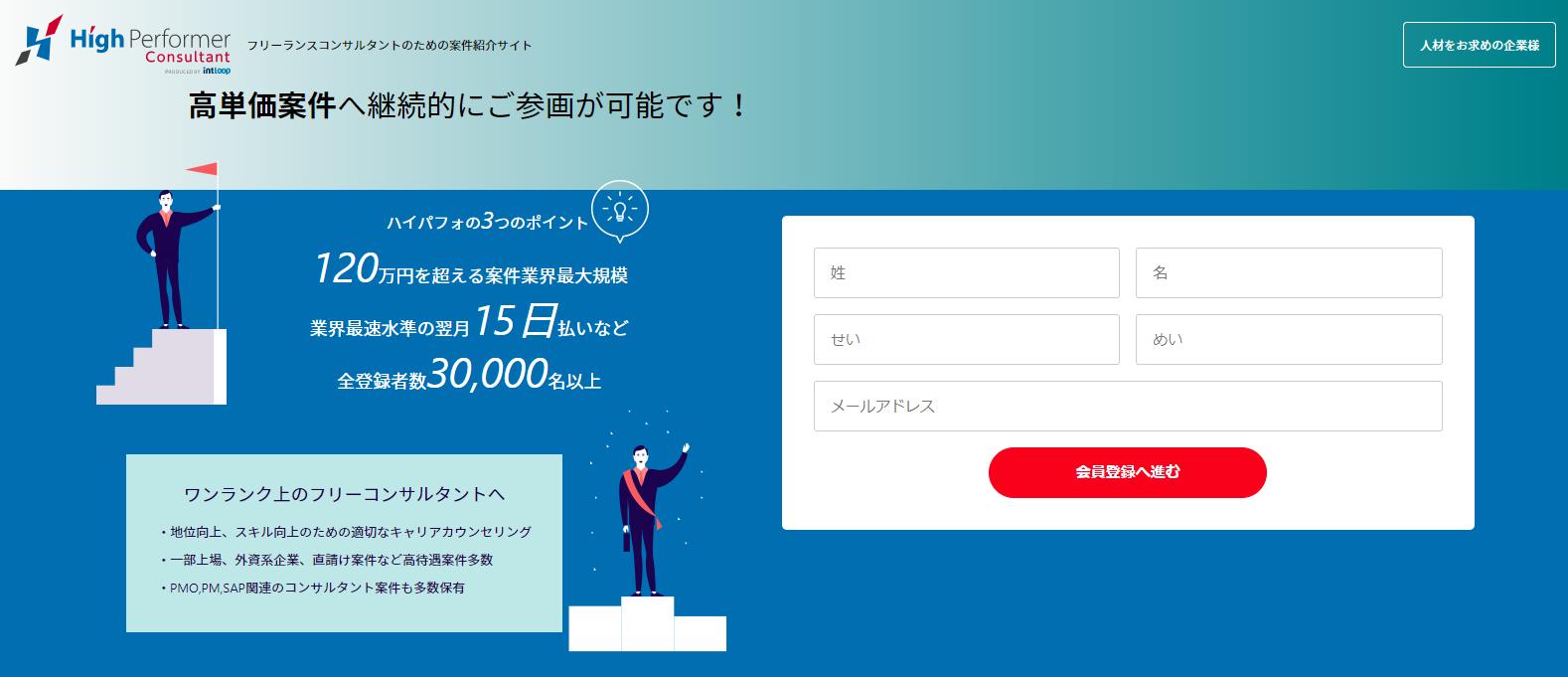

ハイパフォコンサル

- 業界でもトップクラスの案件紹介エージェントで、登録者は26,000名以上

- 戦略系・経営系のプロジェクトからPMO案件まで幅広く取り扱う

- 月120万円を超える高単価案件も多く提供

| 会社 | INTLOOP株式会社 |

|---|---|

| 公式サイト | https://www.high-performer.jp/consultant/ |

| 公開案件数 | 8,097件(2024年4月22日時点) |

| 職種 | PM・PMO、IT関連、SAP、戦略系、その他 |

ハイパフォコンサルは、登録者26,000名以上を誇る業界でもトップクラスの案件紹介エージェントです。

案件の種類は、戦略系・経営系のプロジェクトからPMO案件まで豊富に揃えており、月120万円を超える単価も多くみられます。

クライアントは一部上場企業や外資系企業などが中心となっているため、プロジェクトの規模も大きく、PMOやPMが集まりやすい傾向にあります。

社会保険関係や税金関係のサポートも充実しているため、はじめてフリーランスになったばかりの方でも、案件に集中して取り組めるでしょう。

報酬も支払いもスピーディーで、業界最速水準の翌月15日払いをアピールしています。

戦略系を始め、とにかく多数の高単価案件を紹介してもらいたい方に、おすすめのエージェントです。

ハイパフォコンサルのサービス内容

- 事業戦略・業務改革コンサルティング

- ITコンサルティング

- プロジェクトマネジメント支援

- プロフェッショナル人材支援・人材紹介

- 新規事業開発・営業推進支援

- 海外進出・販路開拓支援

- 税理士紹介サービス

ハイパフォコンサルの口コミ

匿名

匿名PMOやITコンサルティング系の案件を希望しましたが、紹介された案件が非常に豊富でした。 依頼をすると迅速に案件紹介をしていただけて、忙しい時には週に2件程度の面談を行っていただけることもありました。 他の方も指摘していますが、担当者の行動力が非常に素晴らしかったです。

デジタル人材バンク

- DXなどデジタル案件に特化している

- 月額単価最高350万円以上など高単価案件を数多く取り扱い

- コンサルタントは業界出身者で情報に精通している

| 運営会社 | 株式会社クラウド人材バンク |

|---|---|

| 公式サイト | https://consultant.digital.hr-bank.co.jp/ |

| 公開案件数 | 非公開(2024年4月22日時点) |

| 職種 | ITコンサル、戦略コンサル、新規事業開発、BPR/業務設計など |

デジタル人材バンクは、高単価のデジタル案件に特化したマッチングプラットフォームです。

コンサルファームや大手SIer、大手ソフトウェアメーカーなど出身のハイクラス人材にマッチする、DX事業戦略やPMO、ITコンサルなどの案件を数多く取り扱っています。

ハイスキル層の募集を中心としているため高単価案件が多く、平均人月単価は193万円(2022年5月度実績)、人月単価350万円以上の案件も取り揃えるなど高水準となっています。

これらは、コンサルファームやメガベンチャー出身者のマッチング担当者が参画して直請け案件を獲得することで実現しており、また業界情報にも精通しているため、利用者のスキルやキャリア志向をじっくりヒアリングしたうえで最適な案件紹介をしてくれます。

デジタル人材バンクのサービス内容

- DX事業戦略・新規事業開発人材紹介

- PMO・PjM・PdM人材紹介

- BPR・業務設計等人材紹介

デジタル人材バンクの口コミ

他サービスと比較してよかった点は、人材マッチング業務として、しっかり機能している点です。他社の営業担当は規定のルーティンやマニュアル通りに動いていて、ビジネスライクというか無機質な印象を受けました。

一方、デジタル人材バンクは、血が通っている印象を受けたというか、人となり含めて交流できる関係性があるほうが互いにとってよい仕事となるのでは、と思い案件紹介をお願いしました。

プロフェッショナルハブ

- IT・PMO案件の扱いが多く、月額120万円以上の案件が充実

- 大手事業会社やコンサルティングファーム、Slerなどから直接案件を依頼されている

- 登録後は専属のエージェントがつき、フリーコンサルタント一人ひとりをサポートする

| 運営会社 | 株式会社エル・ティー・エス リンク |

|---|---|

| 公式サイト | https://consultant-jobs.jp/ |

| 公開案件数 | 非公開(2024年4月22日時点) |

| 職種 | PM/PMO、IT関連、その他 |

プロフェッショナルハブは、IT・PMO案件の扱いが多いエージェントサービスです。

月額120万円以上の案件が豊富で、大手事業会社やコンサルティングファーム、Slerから直接案件を依頼されています。

またフリーコンサルタントが安心して働けるように、登録後は専属のエージェントが付き、1人ひとりをバックアップしてくれます。

運営会社は東証一部上場の株式会社エル・ティー・エス リンクで、日本最大級のITビジネスコミュニティ「アサインナビ」を運営しています。

フリーランスで初めてプロジェクトに参画する際は、心細さや心配ごとも絶えないでしょう。そんな時に、いつでも相談できる相手を見つけておきたい方に、プロフェッショナルハブはおすすめです。

プロフェッショナルハブのサービス内容

- 顧問コンサルティングサービス

- エグゼクティブサーチサービス

- 社外取締役、監査役紹介サービス

- 新規事業支援サービス

- サステナブル経営支援サービス

プロフェッショナルハブの口コミ

エージェントにはコンサルティング出身者が多く、説得力のあるアドバイスを得ることができました。相談しても的確な回答をもらえ、意思疎通がしやすかったため、話が非常に効率良く進みました。

フリーコンサルタント.jp

- 登録者数19,000名以上(2023年6月末時点)取引企業数880社以上の国内最大級のサービス

- 半数以上が月額100万円超、月額200万円以上の高額案件も数多く提供

- PM・PMO案件を中心に、IT・戦略・新規事業、業務コンサル、SAP・BPRなど幅広く取り扱い

| 運営会社 | 株式会社みらいワークス |

|---|---|

| 公式サイト | https://freeconsultant.jp/ |

| 公開案件数 | 4,272件(2024年4月22日時点) |

| 職種 | PMO、戦略、IT、その他 |

フリーコンサルタント.jpは、国内最大級のフリーランスコンサルタント向けの案件紹介サービスです。

運営会社の「みらいワークス」社は、2017年12月に東証マザーズに上場しており(現在はグロース市場に上場)、フリーコンサルタント向けの案件紹介サービスを専門で行っている会社では数少ないの上場企業です。

紹介案件の半数以上が月額100万円超で、月額150万円以上の案件も全体の10%ほどを占め、また短期・スポット案件や週2,3日稼働の案件も取り扱いが増えています。

PM・PMOを中心に、IT・戦略・SAP・BPR・新規事業、業務コンサルなど、独自の非公開案件を含む多種多様な案件を取り扱ってます。

フリーコンサルタント.jpのサービス内容

- PM・PMO人材紹介

- ITコンサルティング人材紹介

- プロフェッショナル人材支援・人材紹介

フリーコンサルタント.jpの口コミ

クライアント企業に業務範囲や条件面を代行して調整・交渉してくれるので、安心して参画できました

実際の業務範囲や条件面についてまで、みらいワークスが先方のクライアント企業と調整してもらえるということで、非常に安心して案件に参画することができました。

私と同じように業務範囲や条件面の相談先に困るフリーランスが多いと思うので、そのような人にぜひおすすめしたいサービスです。

コンサルキャリアナビ

- 月100万円以上の高単価案件を中心に取り扱っており、特にPM・PMO案件が増加

- 契約締結後はトラブルシューティングから請求書の事務代行まで、幅広いサポートの提供がある

- 非公開求人が85%を占めている

| 運営会社 | 株式会社 Flow Group |

|---|---|

| 公式サイト | https://navi.consul-career.com/ |

| 公開案件数 | 非公開(2024年4月22日現在) |

| 職種 | IT・PMO・マーケティング、その他 |

コンサルキャリアナビでは、独自のネットワークによる非公開の150~200万円以上の高単価案件を保有しており、他サービスでは提供できない案件の紹介が可能です。

案件紹介では、専門性強化やリスキリング等、利用者のキャリア志向に沿ったマッチングを第一に提案をしてくれ、独立やキャリア支援として実際にフリーコンサルを5年以上経験したスタッフによる実体験に基づいたアドバイスも受けることができます。

取り扱い案件は、IT・戦略・PMO・マーケティングを中心に、週5の高稼働から、低稼働やリモート案件など副業/複業を含む多様な働き方にも対応できます。

コンサルキャリアナビのサービス内容

- PM・PMO人材紹介

- ITコンサルティング人材紹介

- プロフェッショナル人材紹介

- 独立支援・キャリアサポート

フリーランスPMOに関する質問・疑問について

ここからは、フリーランスPMOに関する質問や疑問にお答えしていきます。

PMOになるために必要な資格はありますか?

PMOとして現場にアサインされる際、何か特定の資格が求められることはありません。しかし日本PMO協会には、プロジェクトマネジメント・アソシエイト認定資格(NPMO認定PJM-A)という資格があります。

プロジェクトの現場業務において求められる目標設定力や計画力、実行力を証明してくれる資格なので、持っておくと評価される場合もあります。

けれど資格が効力を発揮するのは、実務経験があってこそです。PMO未経験の方は、資格を取得するよりも、まずは正社員で経験を積むことを優先させましょう。

PMO資格を持つ有識者が多数所属し、PMO部という組織があるのに、万年炎上プロジェクトを抱える弊社。

日本におけるPMO資格なんてそんな程度。

まあ給料上がるので取るんだけどね— 雪風 (@MaedaZx14) February 19, 2022

なぜPMOコンサルはやめとけと言われるのでしょうか?

PMOが設置されたことによって、国内のITプロジェクトの成功率が上昇するようになり、それに伴い、期待度が上がってきたためと考えられます。

国内の企業IT動向調査報告書によると、2020年までは予定通りの工期で終わったプロジェクトは15.8%、予算遵守できたのは24.3%、品質に満足しているのは18.1%とかなり低い状況でした。これらの数値は、月500人以上が参画する大規模プロジェクトに合わせて換算された数値です。

PMOは大規模かつ成功率が低いプロジェクトにアサインされやすいため、最初から高いプレッシャーと責任を感じながら仕事をしないといけません。

もちろん月100人未満のプロジェクトであれば、工期は39.1%、予算遵守は52.6%、品質満足度は28.9%と高くなっているので、まだ取り組みやすいと言えるでしょう。

完全在宅・リモートで働けるPMO案件はありますか?

完全在宅やフルリモートのPMO案件は、探せばすぐに見つかる状況です。

求人サイトでも月額100万円以上の報酬を上げている企業がたくさんあります。

しかしフルリモートのPMO案件の場合、成果物で評価されてしまうため、ハードルは高いと考えられます。

参画する前に、どのくらいの難易度なのか確認した上で、案件を選んでいきましょう。

PMやPMOに限らずだがリモート案件は「目に見える成果物」だけが評価基準。

余白の会話、進捗管理、トラブル対応は現場でしかできないことが多い。

「日によってリモートでも勤務できる」程度で捉えるべきで「リモートワーク前提」で案件を探すと自分の首を絞めかねない。特にフリーランスは注意!

— 月田 ゆう@ChatGPT×業務効率化 (@yu_tsukida) February 2, 2023

フリーランスや個人事業主でエージェントを利用した場合、源泉徴収はありますか?

税務署の指導により、フリーランスや個人事業主に対しては報酬支払い時に源泉徴収が行われる場合があります。

源泉徴収は、報酬支払い時に発注者が所得税や復興特別所得税を差し引いて国に納める制度です。この対象には、フリーランスのコンサルティングやIT関連業務の報酬も含まれます。

PMOフリーランスを続けるにはスキルアップが不可欠

高収入が得やすい分、責任やプレッシャーがかかりやすいPMO。けれども国内のDX推進が求められ、今だプロジェクトの成功率は低い状況である中、PMOはまだまだ需要がある職業と言えます。

PMOとして実力がついてくれば、しばらくは収入に困ることはないでしょう。

しかしPMOとして仕事に追われているだけでは、すぐに知識やスキルが廃れてしまう可能性があります。

コンサルティングファームに所属しているPMOなら、プロジェクトの中で知識を共有できたり、情報が入ってきやすいので、常に知見を高められます。

フリーランスの場合は、自由に働ける分、外部からの情報が限られてしまう場合があります。

そのような事態を避けるために、フリーランスPMOのコミュニティに入って情報交換をしたり、繋がりを作ったりするなど、地道な努力の積み上げが必要となるでしょう。

まだまだ必要とされるPMO、続けていくうちに、あなたにとってかけがえのないスキルとなっていくはずです。